わたしの中にまだ"宇宙"があったころ

10年前、私の中の「宇宙」は最大限の膨張に達していた。

その頃の絵が、東京でやった直近で最後の個展の、ギャラリーの壁一面に貼られたキャンバスの油絵だった。2011年。

私の中の宇宙は、無形だった。形をとることを許さなかったと言ってもいい。ただ、わたし自身の中味は、もっとも幸せだった気がする。「宇宙」と共に自分が在ったからだ。

でも、現実世界に、わたしの居場所はずっと見当たらなかった。どこにも接続できなかった。残念だが、何かしらの形で「強制的に何かの枠にはめ込む」ことで、理解してもらうことを考えた方がよいとも思っていた。ちょうどその頃、「本」で表現することをやはり諦めたくない、どこかで学ぶことはできないかとも考えていて、プラハの美術大学に出会い、そのスタジオにだけ応募した。一発で通った。奨学金なども出たので、無事に来れた。そして私は、ペインターであることを一時期捨て去る決意をした。

大学院入学後は、もともと「絵描き」なので、正直いって本当にうまくいかないことの方が多かった。それでも、ペンで素朴に描いたものがとても良かったらしく、日本で言われたことのない言葉をかけられたり、評価をもらった。わたしにとって、イラストレーションが可能な領域がわたしの中にあることを発掘できたのは、UMPRUMのイラストレーションスタジオのおかげだ。そのおかげで、イラストレーションの仕事に対する可能性も見つけることができ、今年はイラストレーターとして最初の出版物もチェコで出た。

同時に、ペインターとしての自分も大学院卒業後の2016年頃から再出発しだして、今はなんとか「両方やれてる」と言うことができる。

だが

あの頃の「宇宙」とは、わたしはまだディスコネクトの最中なのだ。

この10年間、覚悟を決めてペインティングから離れた効果も、国を変えたことによる精神的・物理的効果もあり、わたしの「絵を描く」という能力には、以前に比べれば形を与えられたように思える。

しかし、ずっと気になっていることは、あの頃わたしの中にあったあの宇宙とは二度と繋がれないのか否か、ということである。とてもそのことが気がかりなのだ。

だけど、あの領域は、意識上の操作で繋がることができるようなものではない。

あの頃のノートや構図や詩の記録はあるが、ある種の暗号のようなもので、今のわたしが全てを再現することはできないし、「再現」なんてものは必要ない。必要だったのなら、あの頃に形になっているはずだからだ。つまり、あの頃の自分には表現できなかったのだ。それだけはよく分かっている。

「あの内宇宙」と再び繋がる唯一の方法はおそらく、私がこれから前に進み続け、描き続け、作り続けて自分の足で再びあの場所へとたどり着くこと、だけなのだと思う。

この頃の「宇宙」は、莫大で、膨大で、文字通り「宇宙」だった。

大きすぎて、処理できなかった。

この世の形に当てはめるのがほとんど不可能だったので。

…ということが、今なら分かるんだけど、あの頃はそれを天然でやってたから、分からなかった。形になりそうでならないことが分からなかった。

でも、プラハに来てある絵本作家さんに私のその一面の油絵の小冊子を見せた時の言葉を、突然ふと、思い出した。

「こっちに来ちゃいけない。こっちに来たら、小さな世界に押し込められる。あなたのこの大きさを潰してはならない」

その人はとても真剣にそう言った。

でも、私はやりたかったから、そのまま大学院に行った。

で、今になると、その人がそう言ってくれた意味も、分かる気がする。本当に私の世界を瞬時に読み取って、こういう規模の表現がそのまま在ってほしいと思ってくれたんだと思う。

だけどあの頃の私には本当にこの世のどこにも居場所がなかった。あまりにも、なかった。それを続けても、幸せだと思うことがもう難しくなっていた。だから、今こうなったことは必然だし、私の心の奥底は真実を知っているから、「一旦この宇宙を離れるけれど、それはこの先必ずこれを表現できる力を手に入れるためだから」だと告げている。今も、それを知っている。

でも私はまだ、その旅の途中だ。私の行き先は、30歳まで、幸せだけどとても不毛に全身全霊で接続していた「あの宇宙」へ、生身のこの私として接続することで、それを形にしてこの世に誕生させるためである。

まだきっと、忍耐と研鑽と、忍耐と忍耐と…耐え忍ぶ日々が続く。

にじり寄っていくしかない。人生をかけて、この毎日の日々を懸けて、誰にも理解されないとしても、途中で死んだとしても。

これが私だから。

…ていうのを最近ずっと感じてはいたんですけど、戸棚にしまい込んでた一冊の小冊子を見つけて、あ、これが宇宙に接続してた頃最後のやつだ…と思ったので、言葉にしてみた。

手書きの魔法と、命を持った本

追伸。

本の断面が虹色で、きれいです。わー。

ええもんできたぁ…。。

絵における自己表現の始まりと形成/自分の場合。

小学生の頃、私は「絵が苦手」でした。

理由は、自分が絵が下手だと知っていたからです。

私の性格は幼少期から変わっておらず、常に自分の知る最高レベルのものと自分を比べる習慣があります。私は大人に比べて絵が下手だったので、絵が嫌いでした。少なくとも、自分が描きたいと願っている内容を自分が表現できていないことを知ってしまえば、嫌いになるのは容易でした。

特に学校の図画工作は大嫌いで、工作に至っては強いられていると感じていました。

でも、たぶん絵は好きだったのでしょう。自分が下手でさえなければ。

ただ、上手くなる方法もつかめないままでした。

私に絵の楽しさやコツをそっと教えてくれたのは、いつも母でした。

学校の先生に何かを習った記憶は一切なく、つまらないという記憶しかないので、わたしの絵の師匠は確実に、母なのです。

一番最初の記憶は、大嫌いな写生大会から帰ってきて、しぶしぶ公園の木に加筆しているときでした。

「こうしたら、もっとリアルに見えるよ」と、母はほんの少しだけ描き入れてくれたのですが、見違えるようにほんものの木に近づいたのを、今でも覚えています。そんなちょっとしたことでできるの!?という感じでした。

まだ、木を描くのが楽しいという感情はありませんでしたが、苦手意識がほんの一瞬だけ取り去られた最初の時でした。

その後、中二の修学旅行後に作ったポスターで図柄や構図が決まらずうんうん唸っていたら、母がひょいっと来て自分が持っている図案集を置いていき、構図についてささっとコメントして帰っていったんですが(母のすごいところは、決して押し付けないのです)、それでやりたいことがやりたい放題できる構図を見つけてしまい、うわぁ、楽しい!!!!となったのがその、中二なんです。

美術ってやりたい放題やるということなのか!自分がいいと思うものをやりたいようにやることなのか!!と気づいた私は、それ以降、「課題を無視してでも好きなものを作るとうまくいく」ことに気づいてしまい、大学入試時にはそれを天然でやらかして落ちるなどしましたが、まぁ無事に合格できたしいいでしょう…。

つまり、「自己表現」が目覚めたのは、確実に、この時なのです。

母はこの二つのみならず、どういうわけだか、私が絵に興味を示すと、それに関する書籍をぽつぽつと、いや、ぽつぽつというにはかなり熱心に、必要な本を買い与えてくれていました。当時私はバレエを週六日やってた状態で、誰も私が絵を描く人間になるとは予想してなかったわけですが、文化に関することには母は惜しみなく助力してくれていて、それは今に至るまで一貫しています。

あの時に買ってくれた色彩学の本を隅から隅まで読み続け、色というシステムや捉え方の基礎が出来上がったおかげでその後色のことで悩んだことは一度もないのですが、今思えばあそこで一生使える基礎を作ってしまったのだと思います。今でもそらで覚えている箇所がいくつもあります。もちろん実物の本が実家にまだありますね。

それから、実地的な描き方の本みたいなものもかなり買ってくれていました。パステル画の本や鉛筆画の本は、カラーと白黒の世界を別々に自分の中でそれぞれ確立するのにすごい影響を与えたのではないか、と今になって気づきました。

例えばパステル画の本は、後にソフトパステルに変えて自分の主戦力の一つになったのですが、この時使っていたハードパステルでの知識は全部の基礎になってたと思います。。母が持っていた48色セットのハードパステルを「借り」て(完全に実質私物化しましたが)(母のものは俺のもの状態で使い込むのが常でした)本のエクササイズを全て練習し、最後に自分の中にあった風景を突然、描きました。夕暮れの神殿の石造りの階段に座る巫女のような尼僧のような女性の姿でした。

これを見て、娘が絵描きになることを反対し続けていた頑固ジジイの母方のおじいちゃんが「さすが俺の孫だ」と言ったらしい、という一言は後に我が家で伝説になったものでした。じいちゃん、昔ながらの職人ジジイだったけど、ほんとは娘も孫も溺愛だったんだよな…。絵描きを志し、挫折し、富山に戻って看板屋になったじいちゃんは超絶お絵かきお上手マンで、その娘のわたしの母も絵も彫刻もデザインもという才女だったのですが、じいちゃんに「絵でなんか食っていけないぞ」とこんこんと諭され続けてその道は志さず、なぜかその娘の私にそういうのが発現したんですね。余談でした。

そんなわけで、わたしが絵が好きになったのは、「自己表現」という感覚が突然生まれたその瞬間からでした。

これまたなぜだかはっきり覚えてるんですが、私の自我は中二の夏休み明けに突然目覚めました。休み明け、見渡したクラスメイトたちがあまりにも何にも気づかず何も考えていないことに突然気づいてしまい、あれ?世界ってこんなだったか?と、足元がぐにゃりと歪んだような感じになったのです。その夏休みで身長も8cm伸びてるんですよね、男子か…。男子並みか…。そういうのもあって、いろんな意味で視界が完全に変わったのが、中二の夏休み。あんまり嬉しくはなかったですね。でも、あそこから今に至るまでの意識はひとつながりです。

そんなことをね、いま、絵本の制作をしながら突然思い出したんです。。

今回この制作はすごく不思議で、今佳境を迎えているんですが、どんどん、昔の自分が好きだったもの、今の自分を作った原点の記憶が蘇り、今に結びついてきてるんですよね。

具体的に言うと、音楽が特に大きいです。高校生の頃、ライブハウスに通い始めるきっかけになったバンドの音楽を突然思い出してYoutubeで漁って「あの曲が一番いいのにない!!実家戻ったら全CD読み込むぞーーー」てなったりとかしてます。

なんだろ、これまた中学生時代ぐらいからはっきりと、自分が何を求めるか、を軸に音楽を聴き始めて、中3ですでにインダストリアル自分で作ろうと志して高校入学祝い握りしめてシーケンサーつきシンセ買ったぐらいはっきりしてたんですけど(15歳が楽器屋行って、店員のにいちゃんにやりたい方向性聞かれてインダストリアルですって言ったら二度見されたんですが買いましたKORGちゃん懐かしい…)(ちなみに他のやりたいことが多すぎて手が回らず、バンドやってる友達に後に譲りました。20kgをかついで帰ったあの子…元気かな…)

アナログとデジタルの現在の折衷

iPad Pro、これ語りだすと長くなるんですけど、私はMacを使い始めた頃から、もっと具体的に言えば初代iPadが出た時から、今のこのiPadProを待ってたんだと思う。というぐらいの使い心地。iPadには、本格的に絵が描けるはずなんだよ、ってずっと、思ってて。でもベクター線しか引けなくて。。ベクターでも結構落書きはしてましたけどね、本チャンは任せられないわけで…。

ところが、時代って、待ってればテクノロジー追いつくのな。すごいですよね。というわけで昨年末に、最新のではなく一世代前のですがiPadProを入手しまして、それまでも板タブや液タブでも制作はちょこちょこしていたんですけど、それは完全にお遊びとしてとか、実用できないかな…とめちゃくちゃ試行錯誤しつつも本格的にではなかった…のですが。

今回、ありがたいことに出版される絵本の仕事となり、いろいろ内容とか求められる技術を鑑みた結果、仕上げはデジタルで行うことになるな、と。

だったら最初からデジタルで描いてしまえ、と。

とはいえ、本がハンドライティングの本で、直接本に書き込んだりもするので、やっぱり現物の感覚は実際の大きさでしか感覚的につかめず、かといって原画をアナログで仕上げる根気はもうない!(爽)

ということで、まだ1枚目仕上がってるわけじゃないんだけど、かなりのとこまで来たので現時点での状況。

スケッチ、構図練り…原寸のスケッチブック

着彩用の本下書き…原寸の水彩紙に鉛筆

本番原稿…iPadPro12.9インチでプロクリエイト(ArtSetにしかないブラシを一部使いたい時はレイヤーごと無理やりえいやっとした)

です。

各種別デバイスやPCで資料写真を集めたり見たりしながら細部を詰めていって、塗りが進むごとに確認しつつ詰めてって…という作業を今やってるところ。

要素の多い本なので、元々の気質が一発書き体質の私にはしんどいはしんどいんですけど、これはすごく楽しくてですね…。うん。

とにかく、進めてまいります。

(いや本当、ガチの締切ってもの自体が恐らくこっちの大学院卒業以来なのでなんかいろいろと感覚忘れてて、いろいろと戸惑った…)

チェコの外国人警察事情・2018現在

godzmekano vol.1 / ゴズメカノ第一回

例えば石の塊を見るとそこにいる存在がもう見えてて、それを掘り出すだけだと言ったミケランジェロを引き合いに出すのはおこがましいかもしれませんが、アーティストにはある一定の割合でそういうタイプがいるんじゃないかと思います。で、私はそのタイプなのです。紙の繊維の中に紛れ込んでるような感じがするので、そこにピントを合わせると、絵が出てくる、というような。で、見つけた時点では、それが誰なのか、何なのかなどは私には分かりません。ただその存在が、ビジュアルで「この画面のここに、このぐらいの濃度のこの色で、こういう形のタッチを置いてください」と頭の中に指示を出してくるのです。で、それに従ってそれを置くと、その次はこう、次はこれ、というのが勝手に導かれていくというのを途切れることなく次々にやっていき、「指示」が途切れてあっ終わったな、と思ったら最後に全体を眺めて、ちょっとだけちょんちょん、と整えたら、それでその絵は完成です。それ以上でもそれ以下でも、私の絵ではなくなります。

課題としては、手元を写すカメラが固定だったために動き回ると手元が見えないことが多かったので、可能であれば次回からは手元を写してくれる方に手伝っていただけたら…と。遠くからでも見える大きなキャンバスではなくなった以上、これはクリアすべき点だと思います。

…と思ったんですけど母に聞いたら「いや、全然思わなかった」て言ってたので、これは見る人によるのかなぁ…。音と絵が連動してるのがすごくよく見えたから面白かった、と言ってました。もの作ってる友人はヒヤヒヤしたと言ってました。うーん人それぞれ。

観てくださった皆様も、お疲れさまでございました…!

ありがとうございました!!

Improvisation performance "godzmekano" vol.1 @Roppongi-flat, Tokyo on January 6th!

-----------------

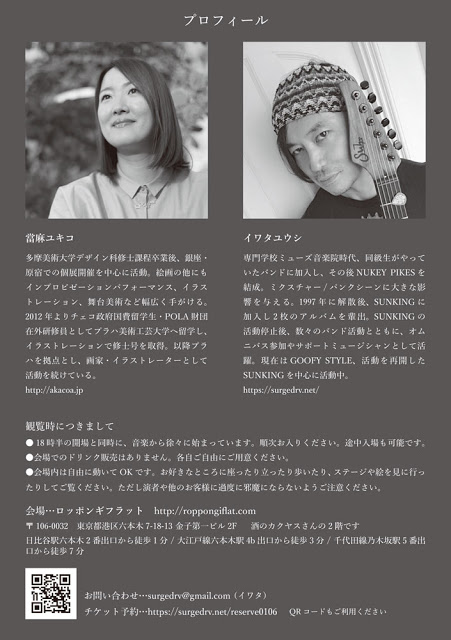

ギタリスト・イワタユウシと×画家&イラストレーター・當麻ユキコの、インプロビゼーションライブパフォーマンスです。

この2人でのパフォーマンスは今回が初となります。

全てその場のみで生まれる新しい音と画がひびき合い、「何か」が次々に生まれては浮かび、一つの流れを為してゆく一夜の光景を、どうぞお楽しみください。

出演 イワタユウシ/當麻ユキコ

日時 2018年1月6日 18:30 OPEN/START

料金 ¥2,000.-

会場 ロッポンギフラット http://roppongiflat.com

〒106-0032 東京都港区六本木7-18-13 金子第一ビル2F 酒のカクヤス2階

日比谷駅六本木2番出口から徒歩1分 / 大江戸線六本木駅4b出口から徒歩3分 / 千代田線乃木坂駅5番出口から徒歩7分

・18:30の開場と同時に音楽から徐々に始まっています。順次入場をご案内します。

・全体で1時間〜1時間半程度(予定)となります。

・会場でのドリンク販売はありません。お好きなお飲物を各自ご用意ください。

・会場内は自由に動いてOKです。お好きなところに座ったり立ったり歩いたり、ステージや絵を見に行ったりしてご覧ください。ただし演者や他のお客様に過度に邪魔にならないようご注意ください。

お申し込み…こちらのチケット予約フォームをご利用ください。

フォームにご記入いただいたお名前で当日、受付にて入場料をお支払いください。

お問い合わせはsurgedrv@gmail.com (イワタ)、または各個人までお気軽にどうぞ。

皆さまのお越しを心よりお待ちしてます!

20歳の時、最初にイワタさんが所属するSUNKINGのライブを見たその瞬間から、彼の出す音が大好きでした。

あたたかくて、鋭くて、細部に至るまで天才的であり、とても自由で軽やかであり、しかし圧倒的なパワーも持ち合わせるイワタさんの音には、とにかく常に魅了されてきました。

その本質はとても言葉で言いあらわせるものではありませんが、私が何故彼の音が好きなのか、その正体の一端は恐らく今回このライブで少しは明らかになるのではないかと思うのです。

なぜなら全てをインスピレーションの会話だけで進めていくこの即興ライブというものは、相手とのタイマン勝負であり、同時に最も深く相手の核へと踏み込んでいく手段でもあるからです。

それは常に双方向ですから、少しでも実力が劣れば音に引っぱたかれて置いていかれます。少しでも心持ちが中途半端なら、底の浅さは瞬時に丸裸にされます。最初から全裸だとしたら、骨の髄まで剥がされます。そういうものです。

だからこそ、この人を選びました。そういうことができる相手は、この世に何人もいません。

私個人としては、元はといえば20歳の頃からいわたさんのただの一ファンだったものとして、彼とこのパフォーマンスができることになったのは、少し不思議な感じでもあります。

なんですが知り合って以来、私の活動を知った岩田さんも、個人的に個展を見に来てくれたり(なんだかんだほぼ毎回来てくれてた)してて、個人的な交流が長年かけてごくマイペースに続いてきた中で、私としては結構前から岩田さんとやってみたいという気持ちはあり、ふと口に出してみたら、えっやろうよ。てなった、という経緯でした。やると決まってからは、ものすごく展開が早かったです。何もかもがトントン拍子で決まっていきました。

私の絵を目的で来られる方にも、彼の音の世界は素晴らしく響くことでしょう。

また、岩田さんのファンの方や、岩田さんの表現が好きな方にとって、彼個人の音の世界をとことん堪能できるこの機会は、それだけでたまらなく贅沢なチャンスであると言えるでしょう。かく言う私もその一人です。

とにかく、少しでも興味があるなら来ない手はありません。ぜひおいでいただき、楽しんでいただけましたら幸いです。私もひたすら楽しみにしています。というか、演者二人がどこの誰よりも楽しみにしているのがこのパフォーマンスです。当日が来たら興奮しすぎで死ぬんじゃないかとちょっと本気で思っています。しなないようにがんばります。応援よろしくお願いします(?)。

godzmekanoという名前はほぼ自動で勝手に降りてきた名前なのでなんとも言えないんですけど、由来とか意味みたいなものは「自動で神的なものが降りてくる装置」というイメージです。

ちなみにgodzmekanoのアクセントは「有明海」と一緒です。(個人の意見です)

This is simply my honor that this time I could be able to have such a great opportunity to hold this improvisation performance with Yushi Iwata for the first time.

I’ve been just a big fan of him, but he’s been always my dear friend and he also interested in my artworks for a long time, then we’ve kept really a good relationship for a long time - it’s almost 18 years!

If you’re interested in this collaborative show, please come and join us. I’m sure it’ll make you exciting deep inside of your heart. Would be a great opportunity also for YOU!

with love,